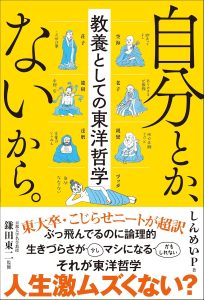

【読了】『自分とかないから』

2025.01.27

教養としての東洋哲学、というサブタイトルにひかれて読んでみましたが、教養というよりも読み物。

良い意味で緩いんです。(これ、めっさほめています)

東洋哲学というと正直よくわからない世界の人が多いのでは。

勿論私もそのうちの一人。

なんでかというと、学んだこともないし触れたこともない。そしてあまり関心がなかったから。

ただ、年を取り働き始めてからも大分時間が経った今、痛烈に感じていることは、古典から学ぶことの大切さ。

だって、人間がやっている事なんてこの4000年変わっていないから、です。

本書で触れているのは、ブッダ、達磨、龍樹、荘子、親鸞、老子、空海。

インド、中国、日本の宗教の大家をゆるく扱ってくれているので、読みやすい。

ニートだった著者が自身の体験と重ね合わせているからより緩くなっているようにも感じます。

本書でドッグイヤーしている箇所は多数ありますが、まず「無我」の話。

タイトルにもある、「自分とかない」はここからきている。

そもそも自分ってなに?という話ですが、その自分像はあくまでフィクションであり、自分やほかの人によって作り出されているもの。役割みたいな感じと理解しました。

つまり、その人そのものではない。

彼女がいるから自分は彼氏。

子供がいるから自分は親。

自分の身体は自分以外のものから作られている。

感情もそう。

「カレー食べたい」という感情は目の前にカレーがあるからそう思う。

もしくはカレーを連想する何かの刺激によって沸き起こってくる。

自分自身が生み出したものではない、ということ。

そしてこの無我の思想を後々出てくる宗教家たちがわかりやすく解釈し民衆に広めていったのが仏教。

「空(くう)」や「道(たお)」といった思想だったり、禅だったり、色々な方法で世界とつながる方法を説いてきた。

詳細は本書に任せるが、結局は周りとのつながりがなければ自分は空っぽになる。

でも、空っぽになったときはじめて素直に世界とつながれる。

なんていうか、他人によって作られた自分にこだわることが自分を持つ、ということではないんだろうな、と感じました。

なんでかというと、それってしんどいから。常に何かと比較されたり、評価されたり。それってしんどいです。

自分は自分。空っぽの自分が自分であり、その空っぽの自分とつながっている世界が本当の世界。

なんか書きながらよくわからなくなってきました。

なんていうか、色々な鎧を身に着けて生きているんだけど、それがなくなっても死ぬわけじゃないからそれにこだわらなくてもいいんだろうな、という話でした。